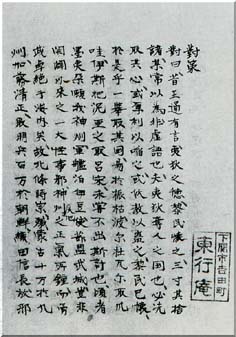

「弾正益田君に奉るの書」「幕府を諫める策」「富国強兵の本」からなる。

安政5年、時の家老益田弾正は通商条約調印に関する藩の意見を纒める為、明倫館生にも「対策」を求めた。

同文を松陰に提出し、末尾に松陰が書評を記している。

注)波爾瓦爾(ポルトガル)・爪哇(ジャワ)・伊斯把泥亜(イスパニア)

呂宋(ルソン)・墨夷(アメリカ)

「弾正益田君に奉るの書」(抜粋)

対えていわく、昔王通言あり、夷秋の徳、黎民これを懐う、三寸それこれを捨つ、

某常におもえらく、虚語にあらざるなり、それ夷狄人の国を奪うや、まずその心を取る、

或いは利を厚うしてもってこれに啗わし、或いは妖教もってこれを惑わす、

黎民すでに懐う、ここにおいてか一挙その国を取ること、

枯を振うより易し、波爾瓦爾、爪哇を取り、伊斯把泥亜の呂宋を取るは、

未だかつてこの計を出でざるなり、このごろ墨夷、わが神州に朶願し、

軍艦伊豆に泊し、使節武蔵に盟せるは、あに開闢以来の一大怪事にあらずや、

神州は天地の正気の鍾るところ、しこうして勇武は海内に卓絶す。

故に北条時宗は蒙古十万を九州に殲し、加藤清正は明兵百万を朝鮮に敗り、

織田信長は耶蘇伴天連を海外に放ち、犬羊腥羶、

未だ嘗てよく跳踉を○(逞の王→壬)しうる能わず、

その勇武海内に卓絶するにあらずんば、寧んぞよくかくの如くならんや。

(中略)

しこうして神州の正気、また従って振わん、あに区区たる米夷何ぞ憂うるに足らんや。

しかりといえども今幕府は、内に兵革の不備を憂い、外は諸侯の興起を恐る、

故にその議未だ決せざるなり。

それ方今天下の安危は、その聴くにあるのみ、故に執事呂宋、

爪哇の轍を覧て王通の言に感ずるあれば、

すなわち神州の大義を論じて君侯に陳じ、君侯はもって幕府を諫し、

しこうして長防の国を富ませ、長防の兵を強うす、これ執事の急務なり、

故に幕府を諫するの論と、富国強兵の策とを、審かにこれを陳べんことを請う。

(中略)

すなわちそれがしまた策あり、今執事二州の洋術に最も抜づる者を択んで、

これをして崎陽聞役をなさしめ、また洋術を志す者三十人を択んで、

もって崎陽の邸に遣わし、すなわち聞役をもってこれの長となし、

朝に蘭館に至りて、百羅屯を学び、夕には邸に帰り、

もってそれがしの学ぶ所の者を習わしむ、しこうして両三歳を経て、

三十人皆よく百羅屯に精熟すればすなわち、

これをして帰国せしめ、しこうしてまず百羅屯を試みせしめんか、

しかればすなわち二州の人、これを聞き、これを見て稍洋術の妙を知らん、

すなわち執事小官の言を待たず、しこうして後皆洋術を学ばん、

しかればすなわち巨砲、大艦、○(石+駮)塢またおのずからその人あってならんか。

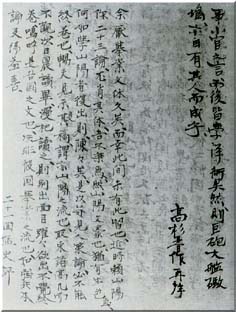

高杉晋作再拝

暢夫の対策を評す

余、挙業の文体を厭うこと久し、しこうして幸に此の間未だこの習いあらざるなり。

近世頼山陽二十三論を作り、もっともその体に肖る、吾楽しまず。

しかれども山陽は文豪なり、猶生色あり、しこうして山陽を学ぶ者後に出ずれば、

別ち陳々のみ。ここを以て人の策論を見る毎に、必ず巻を終うる能わざるなり。

暢夫この稿を示さる。謂えらく、また山陽の流ならんと。

取りてこれを諸高几に束ねて観す、次の農読み畢る。

漫りに把りてこれを読めば、則ち別に面目を出し、躍々として出でんと欲す。

覚えず巻を終う。嗚呼、是吾が国の文なり。

決して彼の間挙業の流に非ず、強兵の末論の如は、反覆して益々喜ぶ。

二十一回猛士評

|| △ ||

慶応元年1月2日、新地会所を襲撃し、挙兵の趣旨を宣言した高札を掲げた。

晋作が文を作り、伊藤博文が記したと言われている。

君上被為継御祖先洞春公之御遺志、御正義御遵守被遊候処、姦吏共御趣旨相背き、

名は御恭順に托し、其実謀反、四境之敵へ申合せ、恣に関門を毀ち、新館を堕り、

正義之士を幽殺し、加之敵兵を御城下に誘引し、隠に周防一国を割与之義を約し、

恐らくも種々御難題を申立、君上御身上に相迫り候次第、御国家之御恥辱ハ不及申、

愚夫愚婦之切歯する所、大逆無道、我等世々君恩に沐浴し、姦党義倶に天を載かす、

区々之微忠、聊義兵を起し、洞春公之尊霊を地下に慰め、

再ひ君上之御正義を天下万世に輝し、御国民を安撫し奉るもの也。

丑ノ正月 遊撃軍

|| △ ||

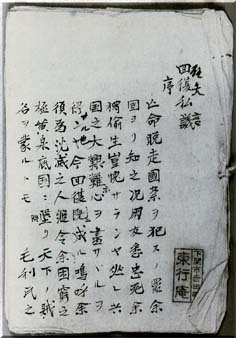

序

亡命脱走、国禁を犯すの罪、余もとよりこれを知る、いわんや朋友ことごとく忠死、

余ひとり生を偸む。

あに、愧ざらんや。しかれども国の大艱難また心を尽さざるを得ざるなり。

今、回復すでに成る。

嗚呼、余すべからく沈滅の人たるべし。たとえ余困窮の極、黄泉底国に陥るとも、

天下の賊名を蒙るとも、毛利氏の忠臣とならんと欲す、

一篇の同復私議は同志に對し交議を忘れざるの微心なり。

同志と云うものは交義の厚きものにて、余の如き頑愚無頼生をも国に止め、

国の用をなさしめんと欲す。

しかるに余は同志中にてもっとも国罪を得しものなれば、国に止まるとも、

かえって同志の煩を招く懼あれば、あえて同志に告げずして去る。

京都敗走

君辱らるれば臣死す。君冤を訴えて、闕下に伏す。勝敗は時の運。

臣子、臣子の分をつくす、天下の間、あえて恥ずるところなきなり。

馬関和議

天下の諸侯に先んじて外夷を攘う。諸侯畏縮して望観す。和議、休戦。これまた一時の権謀。

未だその素志を遂ぐる能わずといえども、

口に攘夷を唱え身にこれを行なう能わざるものに勝ること数百等、

いわんや、外夷の使役するものたるをや。(中略)

諸隊は防長正気の鍾るところ、義兵を起し、賊徒を滅すは自然の勢なり。

しかりといえども、今日の回復はすなわち、諸隊忠士のなすところにあらず。

しこうして、先霊鬼神の諸隊の忠士をして回復なさしむる所以なり。

あに懼れざるべけんや。

防長両国の人民、義に動き、諸隊に応ず、これ人民ども姦吏私を○(逞の王→壬)うし、

反臣売国の逆謀を怒り、憤激するといえども、君命を以って、

毎戸毎家に論す口口命を奉ぜざるの愚鈍自然に感発する所以は

光霊鬼神の威光のなすところにあらずして、誰かよくこれをなさん。

(中略)

和戦決定、御歎願御成就の上は、大割拠の御廟算にて、

富国強兵、日新の御政事これあるべし。

矢庭に馬関開港の議起こるべし、その時、幕府及び薩賊の奸計に墜り、

外夷の妖術に惑さるるときは、国体を恥かしむるのはなはだしきなり。

時連なれば止むをえざる御権謀にて国体を恥かしめざるよう

我より先んじて開港すべし。

民政正しければ、すなわち民富む。

民富めば、すなわち国富み、すなわち良器械も手に応じて求められるべし、

諸隊の壮士にミネ-ルの元込み、雷フル、カノンの野戦砲を持たしむるときは、天下に敵なし。

禍を転じて幸となすは古今の通理、卸両殿様御再興、防長の人民安堵、士兵日に強く、

土民日に富み、先霊鬼神の御威光を地下に御慰め遊ばされ候義は、

嗚呼これ、この秋か。

今日の勢はすこぶる六国の姿なれば、国盛んなればなるほど、浮浪遊説の徒多く、

入り来るものなり、廟堂の君子は申すも及ばず、有志の壮士といえども、

彼が口術に浮かされ、愉快に乗じ、国外へ手を出すようなる事は、

無益の至りなり。

国富み、兵強ければ、御両殿様尊攘の御素志は御独立にて御遂げ遊ばさるべきなり。

憂うるなかれ、憂うるなかれ。

|| △ ||

碑文の篆額は毛利元昭、文字は杉孫七郎の筆。

撰文は伊藤博文作。

撰文の完成は明治42(1909)年9月。

翌月、伊藤はハルピン駅頭で暗殺される。

一方、完成を心待ちにしていた梅処尼(おうの)も同年8月に急逝。

両者とも碑文の完成を見ることなく亡くなった。

明治44年5月20日に除幕式が行われ、井上馨が除幕し、友人代表として演説している。

数千人の参列者が集まり、小月から吉田まで人力車が連なったという。

顕彰碑の鉄柵には当初、奇兵隊が使用した歩兵銃の銃身が用いられていた。

動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し、衆目駭然として敢て正視するもの莫。

これ、我が東行高杉君に非ずや。

君は諱を春風、字を暢夫、通称を晋作、後姓名を変えて谷潜蔵と曰う。

東行はその号なり。

系は武田小左右衛門春時に出づ、春時は天文中備後、高杉城主たり。

因って氏たり、子孫は世々利氏に仕う。 考の諱は春樹、妣は大西氏。

天保10年8月20日を以って長門萩に生る、

幼にして惆傥大志あり、

眼光は烱烱として才識人に絶す、

はじめ藩学明倫館に入り年19にして吉田松陰に師事、

松陰は深くこれを偉として久坂実甫と并び称す、ついで東遊して昌平黌に入り、

また佐久間象山を信濃に訪い、横井小楠を越前に訪う、学識倍進む、

文久元年藩公朝廷と幕府との間を周旋す、ときに君は世子の近侍たり、

周旋のことをおもうに国に利非ず、すなわち将になすあらんとす、

2年公君をして上海に游んで海外の事情を探らしめんとす、居ること数ヶ月にして還る。

則ち世子は勅を奉じて江戸にあり、周旋すこぶる力む君当路にその不可なるを以って説く、

聴かれず、 君憂憤し、1日切に世子を諫め、直に藩邸を脱す、

すでにして勅使三條中納言、姉小路少将江戸に至り、幕府に攘夷の勅を奉ぜしむ、

幕議違に依って決せず、君、同志と謀り、まさに外人を襲殺して以って事端を啓かんとす。

世子論にしてこれを止む。

君等遂に御殿山外館に火す、世子君に京都に召す、故あり、髪を薙って東行と号す。

3年春、車駕加茂社に詣ず、将軍家茂列侯を率いて扈従す、

すでにして.将軍まさに遽に東帰せんとす、君謂う、将軍、一たび挙趾すれば、

すなわち大事去る。

すなわち同志と鷹司関白に謁し、その不可を陳ぶ。 朝議これを納る。

未だ幾もならず、国に還り、屏居して出でず、6月藩公勅を奉じて外艦を馬関に撃つや、

君を起て防禦の事を任す。

君士民勇壮者を募り、奇兵隊を編す、8月朝議にわかに変じ、三條中納言等の官を褫い、

藩公父子の人京を停む、士民憤激す、游撃軍総督来島又兵衛、

まさに兵を率いて闕下に詣らんとす、

君公命を銜みてこれを諭す、聴かず、君深くこれを慨き、

即日亡命し入京す、藩、その罪を論じて獄に下す、

元治元年8月英仏米蘭四国艦隊を連ね馬関を侵す公また君を起て政務に参ぜしむ、

我が軍利あらず、すなわち君を以って媾和の使となし、

上戦媾和の約を訂ぶ、余等また参ず。

これより先、士民寃を京師に訴え、皆省みず、ついに禁門の変あり、

幕府、問罪の師を興し、我が国境に逼る。

藩士俗論を唱うるもの争いて起こり、公を萩に擁し、政柄を掌握して、

専ら恭順を主とし、正党は皆罪を蒙る、

君慨然として、国論を回復するの志あり、

機を見て遁れ、山口に潜入す、捕使追躡す。

すなわち、航海して筑前に走る、

奇兵諸隊しばしば上書して事を論ずれど、納れられず。

俗党ついに三老臣四参謀を斬って、幕府に謝罪す。

君は事の急なるを聞き、また長府に帰り、

まさに諸隊を率い、俗党を討たんとす。

隊士等以って時機尚早となし、未だことごとく応ぜず、君、余等と謀り、

わずか二隊の兵を以って発し、急に馬関伊崎の官廨を囲み、姦史を逐う。

その翌、諸隊また陣を伊佐に進む。 俗等驚駭し、また正士7人を殺す。

君大いに怒り、兵を進め伊崎官廨を襲うてこれに據り、討姦檄を国内に伝う。

実に慶応元年正月2日なり。

ここにおいて俗党兵を発し諸隊を撃つ、諸隊、絵堂大田に邀え戦う。

皆捷つ。 君往きてこれに会い、赤村の敵を夜襲しこれを破る。

転じて山口に入り、三道に兵を分けて萩に向う。

藩士俗党に與せざるもの、上書きして、国難を靖んぜんことを請う。

公これを納れ、諸隊に告諭す、諸隊命を聴き、藩始めて一に帰す。

君は諸隊を部署して、以って東兵に備え、しこうしてまさに余を伴い欧洲に遊び、

その形勢を察せんとするも、事を以って果さず。

5月、土佐の坂本龍馬、馬関に来り、桂小五郎に見え、薩長連合の事を説く、

君余等とその議に賛し、かつ曰く、今、東軍まさに大挙来攻せんとす、

よろしく、峩艦利器を外国に購い、以ってこれに備う。

しかれどもその事、薩藩名を借るにあらざればすなわち能わざるなり、

余、井上聞多と長崎に抵り、薩の老臣小松帯刀と謀り、銃艦を購入す。

桂、また命を奉じて京に入り、西郷吉之助等と協議し薩長連合すなわち成る。

2年春、君、余と長崎に赴き、尋いでまさに欧洲へ航せんとす。

未だ発せざるに、たまたま幕府の使、小笠原壱岐守日を刻して公父子を広島に召す。

君、これを聞いておもえらく戦期すでに近し、急ぎ軍艦一隻を購いて帰る。

丙寅艦これなり。

6月、東軍大島郡を襲う君、丙寅艦に乗り、

夜敵艦駢列の中に突入し、礮を放して去る。

敵軍震駭す、我が兵また海を渡り、陸上の敵を撃ち、これを走らしむ。

君、尋いで軍を豊前に進め、門司大里を取る。敵、小倉城に火し、退いて香春に入る、

竟に降を請う。 しこうして、芸石の東軍またすでに我の破るところとなる。

四境の外、また敵騎を見ざるなり。

ここにおいて幕威、地に墜ち、王政復古の業まさに緒につかんとす。

3年春、君、偶疾を獲、4月14日ついに起たず。 春秋二十有九にして闔ず。

藩の士民、悼惜せざるなし、吉田村清水山に葬る。

配は井上氏、一男あり、名は東一、その祀を承く。

明治二十四年、朝廷その功を追褒し、正四位を贈る。

嗚呼、君病歿するの翌年、聖上登極し、乾坤一新す。

しこうして、君、目に中興の聖業を覩るをえず。

身に昭代の霈澤に霑能わず、悲しいかな。

今、ここに某月、君の故舊相謀り、墓側に石を建て、

以って之を朽せず、余に属して文をなさしむ。

誼辞すべからず。すなわち、その行実に書して、概略かくの如し。

明治42年9月 正二位大勲位公

|| △ ||

『晋作から父小忠太あて 』 (安政3年8月15日、晋作18才)

一筆、呈上奉り候。秋冷相催し候えども、上々様ますます御機嫌よくござ遊ばされ、

恐悦至極に存じ奉り候。

且つまた、尊大人様、御堅勝御勤仕なさるべく恐喜斜めならず存じ奉り候。

ここもと祖父様、祖母様、母様、御揃い御異無く御入りなられ候、

二に子供中相揃い消日仕り候間、惶ながらこの段御安意遣わさるべく候。

御地氣候如何候や、ここもとは両三日甘雨來冷氣いよいよ相増し候、

この節は萩城中至って御靜謐の御事に候。何も珍事ござなく候。

申し上ぐるも疎にござ候えども時候、御用心専一に存じ奉り候、余は後便申し縮め候。

恐惶謹言

晋作

春風(花伸)

八月十五日

二白 幾重幾重、冷氣御用心專一に存じ奉り候。再拝

小忠太様

『小忠大から晋作あて』 (安政3年)

一、追々讀書もこれあり講釈等も御聞き候て御承知これあるべき事、

惣じて人間の修行に氣質変化と申す事これあり申し候。

この一義誠に大切の事にて又ありがたき妙法にござ候、

古聖經賢傳の千言萬語も皆ここに落ちつくと申し候ても然るべし、

それは廣き論にて筆に盡し難く、

先ず引っつめ候て申し候えば一軒の家にて自身の氣質変化仕り、

吾が儘これなく候えば自然と父母へのあしらえも宜しく、

兄弟睦じく相なり候事勿論にて又御奉公致されし君へ忠義或は御役堅固に勤め

功業相立ち候も皆身の氣質変化智惠行き渡り候えば

自然と功業も相立ち萬事の取り計い行き届き候者と相い見え申し候。

それをいかんと申し候に、いずれ人間生れしままではその氣質の偏頗と申す事これあり

世の中の道理の勘弁行き届き兼ね候者に付、とかく取り計い方取りしめず、

又は人の心に叶い兼ね候事、勿論の事にござ候。

これによって學問を致し、氣質変化の工夫をこらし、

吾々智識を廣め世の中の事いかなるむつかしき事にてもその取り捌き滯り

これなきように致し候事これ全く學間の妙法

(後略)

|| △ ||